歷史教學案例?教學難點:評估秦始皇鞏固統一政策的成效。教學過程:復習舊知:回顧戰國七雄的局勢,為新課做準備。講授新課:詳細分析秦始皇統一六國的歷史背景,包括戰國時期的政治、經濟、文化狀況。深入講解秦始皇鞏固統一的各項政策,如中央集權制度的建立、郡縣制的推行等。案例分析:選取一兩個典型政策進行案例分析,那么,歷史教學案例?一起來了解一下吧。

1.以故事的形式創設問題情境。歷史課最吸引人的就是歷史故事,而歷史學科的特點就是人物多,情節多,故事多。每節課總有講不完的故事,但并不是說把歷史課上成故事課,挑一兩個起到畫龍點睛的故事,不但能豐富課文的內容,還能吸引住學生的注意力,調動學生的興趣,也能擴大學生的知識面。

2.借助流行的影視、歌曲創設問題情境。流行的影視劇、漫畫片、歌曲等學生都非常感興趣,但他們在看在聽的過程中并不會和課文上的內容相聯系,如果把這些生動、有趣、學生感興趣的材料和課文枯燥無味的文字聯系在一起,學生會感到新奇有趣,不但能激發學生學習的動力,更有助于他們對知識的理解和記憶。

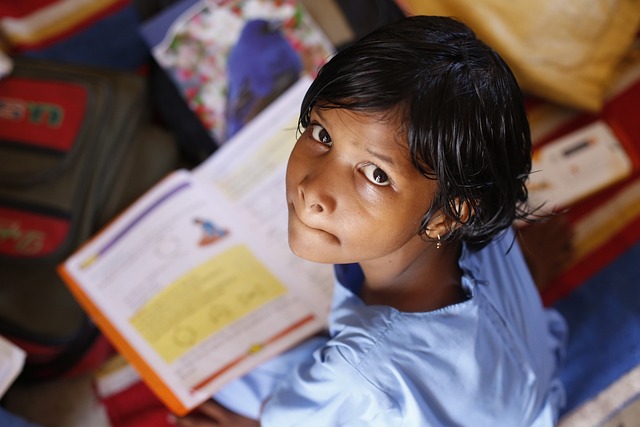

3.利用圖片、郵票等創設問題情境。真實的照片、郵票等圖片是歷史的真正見證,它記錄著歷史最真實的一刻,是語言和文字無法代替的,也是學習歷史的重要工具,更能培養學生從圖片中提取信息的能力,也有利于拓寬學生的知識面。

初一歷史《“秦王掃六合”》教案大全

教案一

教學目標:

知識與技能:使學生了解秦始皇統一六國的過程、秦朝建立的時間、都城位置及秦始皇鞏固統一的措施。

過程與方法:通過小組討論、角色扮演等方式,培養學生分析歷史問題和解決問題的能力。

情感態度與價值觀:認識到統一對于國家發展的重要性,理解秦始皇鞏固統一的必要性和影響。

教學重點:秦始皇統一六國的過程及鞏固統一的措施。

教學難點:分析秦始皇鞏固統一的各項措施對后世的影響。

教學過程:

導入新課:通過展示秦始皇陵兵馬俑的圖片或視頻,激發學生興趣,引入“秦王掃六合”的主題。

講授新課:

講述秦始皇統一六國的過程,包括主要戰役和關鍵人物。

介紹秦朝建立的時間、都城位置及秦始皇鞏固統一的措施。

合作探究:分組討論秦始皇鞏固統一的措施對后世的影響,每組選代表發言。

長城教學案例(1)

在《長城贊》的教學中,我們從多個角度深入探討了長城的歷史、耗費、聰明才智與毅力,以及它帶給人們的雄偉壯觀感受。通過小組討論與分享,學生們認識到長城不僅承載著悠久的歷史,還見證了古代勞動人民的辛勤與智慧。他們強調了長城的雄偉與時間的跨度,"起春秋,歷秦漢,及遼金,至元明,上下兩千年",生動展現了長城作為時間見證者的角色。同時,學生們也感受到了長城建設的宏大工程,"數不清將帥吏卒,黎庶百工,費盡移山心力,修筑此偉大工程",這背后是無數人的辛勞與付出。在討論中,學生們進一步認識到長城不僅是軍事防御設施,更是智慧的結晶,"堅強毅力,聰明智慧,血汗辛勤,為中華留下巍峨豐碑"。最后,他們贊嘆于長城的壯觀景色,"跨峻嶺,……給世界增添壯麗奇觀"。反思這部分教學,我們發現通過問題引導,學生不僅能夠深入文本,還能夠從字里行間捕捉到作者的情感與思想,真正做到了由點及面的思考。

長城教學案例(2)

在《長城》這篇課文的教學中,面對課堂中出現的思維障礙,教師運用了教學機智,通過調整教學步驟和方法,巧妙地引導學生理解關鍵內容。面對學生對勞動人民建筑長城艱辛的表述困難,教師并未急于批評或直接解答,而是先通過分析其他句子理解文本,再回到這個問題,讓學生從不同角度思考,從而加深了對課文的理解。

高中歷史教學案例

案例與反思,是教師成長的兩大法寶。本文反思了講述、提問、教學方式采用的三個低效案例,思考實施高中歷史教學有效性的途徑,強調以學生為主體和出發點,針對學生特點來講課、提問、選擇教學方式,從教師行為上提高教學的有效性。

關鍵詞:高中歷史教學、有效性、講述法、問題情境、教學方式

低著頭謹慎走路,會讓我們摸不清方向,看不到周圍同伴的努力,也看不到來路旖旎的風光;抬著頭傲視前方,則會讓我們忽視腳下的路,看不到可能出現的絆腳石,也看不到自身在荏苒歲月中留下的串串腳印。所以,我們走在歷史教學的路上,要多回頭追憶,多低頭走路,多抬頭看方向。在教學中,反思才能有進步,進步了更需要反思。好在我們不是在“走路不看景、看景不走路”的華山險道上,我們的工作相對安穩,環境也鼓勵著我們“邊走邊看”。在這里,我把自己的三個教學案例拿出來,對其有效性進行反思,從反面對課堂教學的有效性進行探討與分析。

第一例:我講故我在

盡管我很不愿意承認,也很不愿意坦白,但我不得不從實招來:還是有不少學生覺得我的高中歷史課比較悶,不喜歡學歷史。為了增加“人氣指數”,我想了很多辦法,但結果卻不如人意,要么走極端,要么摸不著方向。

《出師表》教學案例之一

[教材把握]

《出師表》是諸葛亮在227年出兵伐魏,臨行時寫給劉禪的奏章。文章總結了“親賢臣,遠小人”才能使蜀漢興盛的歷史經驗,表示作者“北定中原,興復漢室”的決心,表現了諸葛亮憂心國事、鞠躬盡瘁的忠忱。全文只624字,語言精煉,多以四字句行文,兼用一些工整的排比對偶句式,體現了東漢末年駢體文流行的時代風尚。有大量的合成詞,是出于諸葛亮的首創,不少詞經過他的提煉,后來成為富有生命力的成語,沿用至今,如“妄自菲薄”、“感激涕零”、“不知所云”等。

文章寓情于議,寓情于事,曉之以理,動之以情。不僅主張明確,析理透辟,而且殷切期望之情溢于言表。由于諸葛亮深感先帝知遇之恩和托付國家大事之責任,全篇為他的“報先帝”、“忠陛下”之情所貫穿。開篇論及形勢以警劉禪,繼之以進諫舉賢以正其治,轉而自述平生以動其情,結尾點明興漢之主旨以勵其志。全文以議論為主,融入敘事和抒情,以做到對劉禪曉之以理、動之以情而達到勸諫的目的。論述切中要害,分析透辟,針對性強,寓情于議,情理交融,言詞懇切,說服力強。寓情于事,委婉動人,感情真摯。

以上就是歷史教學案例的全部內容,高中歷史教學反思案例篇一 要精心設計具有新意的歷史場境,最大限度地引起學生的關注,并且在具體的情境中蘊涵矛盾和疑惑,造成學生對原有認知的挑戰,從而引發學生探索的愿望。內容來源于互聯網,信息真偽需自行辨別。如有侵權請聯系刪除。